求《安娜,卡列尼娜》的梗概及中心思想

《安娜卡列尼娜》是有两条线索构成

一条是安娜追求爱情,一条是列文探索社会出路

安娜本是上流社会的贵族妇女,在为追求爱情的过程中,由于世俗的压力和自身的局限,最终失败,以致卧轨自杀,反映了当时社会传统观念的统治地位和个人力量的渺小。

通过列文描绘出资本主义势力侵入农村后,地主经济面临危机的情景,揭示出作者执着地探求出路的痛苦心情。

安娜卡列尼娜内容简介

《安娜·卡列尼娜》作品讲述了贵族妇女安娜追求爱情幸福,却在卡列宁的虚伪、渥伦斯基的冷漠和自私面前碰得头破血流,最终落得卧轨自杀、陈尸车站的下场。是一部社会百科全书式的作品。

安娜美丽、高贵、善良、又富有激情,有着令人无法抗拒的美貌和深刻丰富的精神世界,在思想、感情、品德等方面都远远高于当时一般的贵族妇女。安娜是一个形象十分丰富的人物。

作品中庄园主列文反对土地私有制,抵制资本主义制度,同情贫苦农民,却又无法摆脱贵族习气而陷入无法解脱的矛盾之中。矛盾的时期、矛盾的制度、矛盾的人物、矛盾的心理,使全书在矛盾的漩涡中颠簸。这部小说是新旧交替时期紧张惶恐的俄国社会的写照。

《安娜·卡列尼娜》这部作品强烈建议各位读一读,它是列夫托尔斯泰的经典作品之一。

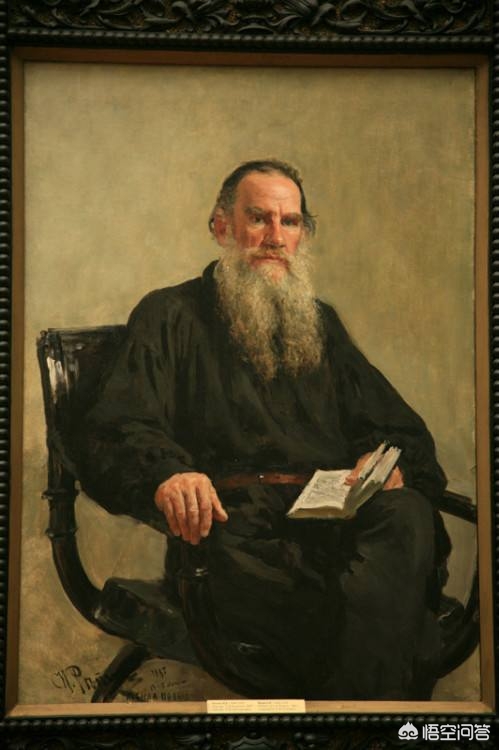

托尔斯泰的《安娜·卡列尼娜》为何可以成为经典

列夫·托尔斯泰的《安娜·卡列尼娜》是我阅读的第一部俄国小说。在读这部小说之前,我一直狭隘地认为我国的《红楼梦》是世界上最好的小说。但当我读完《安娜·卡列尼娜》后,才发现《红楼梦》未必就是世界上最好的小说。关于“《安娜·卡列尼娜》为何能够成为经典名著”的问题,我主要有以下三点看法:

1、心理描写到位。曾有人说过:“任何人站在列夫·托尔斯泰面前,其实都是跟没穿衣服一样的”,这句话的意思是称赞托尔斯泰具有惊人的心理洞悉能力。在《安娜·卡列尼娜》这部小说中,随处可见精彩绝伦的心理描写,这些大量的心理描写使得书中的每个人物都能够跃然纸上,仿佛他们不再是一般传统小说中那种符号化、性格化的单薄人物,而是一个个复杂的、活生生的人!

比如列文对吉蒂的那种爱慕、羞辱、怨恨、怀疑的情绪,安娜对卡列文的那种怨恨和愧疚的情绪,安娜对伏伦斯基的那种爱恋、偏执、失望、恨意的情绪,卡列文对安娜的那种厌恨、克制、纠结、虚伪、宽仁的情绪,几乎每个主要人物的心理活动都把握的很准!甚至是一个简单的眼神、一句不着痕迹的话,托尔斯泰都能准确把握住当事人的心理,并形象生动地描述出来。显然,这需要作者自身具有深厚的生活阅历,敏感的思想感情,以及强大的心理方面的驾驭和表达能力。而读者通过阅读这部小说,则正好能以自身心理和书中人物心理进行相互印证,从而找到更多的共鸣,理解更复杂的人心和人性。

2、人性挖掘深刻。这部小说主要描写的是两个人物,即安娜和列文。这两个人物其实是人类的两个极端,安娜为了满足欲望可以去死,列文为了摆脱人生困惑也可以去死(书中描写列文在与吉蒂结婚后,因为无法摆脱人生困惑,的确曾想过对自己开枪)。而我们现实中的大多数人,一方面被迫压制住自身的欲望,一方面在人生困惑中庸庸碌碌、糊里糊涂,虽然活着,却可能一辈子也没有达到孔子所谓“四十不惑”的境界。

托尔斯泰通过刻画出这两位极致的人物,诠释出了人性追求的两个极端,即“欲望”和“良知”。安娜的结局是因偏执于欲望而死,列文的结局是因顿悟良知而生。这就是人性,摇摆于“欲望”和“良知”之间。这部书看似在分别描写安娜和列文各自的爱情故事,实际在更深层次地探讨人性的“欲望”和“良知”。这部小说之所以能够成为经典中的经典,就是在于它不但探讨了这个深刻命题,还给出了堪比圣人王阳明的“答案”。大概三百年前,王阳明因为给出了这个答案,而最终成为一代圣人;三百年后,《安娜·卡列尼娜》这部小说也给出了这个答案,因此也成为了经典名著。

3、这个答案究竟是什么呢?其实就是摆脱人生困惑的答案。用王阳明的话说,就是:“心外无物,格物,致良知。”用列夫·托尔斯泰的话说,就是:“服从真理,服从上帝的意志,要为上帝、为灵魂而生活。”试想,人活在世上,为什么困惑?其实就是欲望太多,执念太深,如果能按照真理良知来生活,哪里会有这么多困惑呢?可能有人会问真理良知在哪里?答案就是在每个人的灵魂深处,在每个人自己的心中。

总的来说,列夫·托尔斯泰的《安娜·卡列尼娜》能够成为经典的最主要原因,就是在于这本书通过两个动人的人物,引出两段动人的故事,从而诠释了人性的“欲望”和“良知”,并且进而上升到哲学的高度,给出了终极的答案。虽然此书最后一章,也就是第八章,有大量的列文关于人生和哲学的思考,读起来可能比较枯燥,但请务必读完,因为这一章才是作者最想告诉读者的。可以这么说,这本书写到第七章,只能算是一本普通的名著;但是添上第八章之后,就升华为经典名著,成为了俄国历史上最伟大的文学著作之一。

这个问题一句话就可以回答,在全世界的上层社会中,女人出格永远是经典话题,列夫.托尔斯泰的安娜就是出格女人中最具普遍意义,形象最完整,最丰富,最深刻的一个人物。她已经是珠峰,一种代表,让世界都再不可及。她将不朽且永恒。

世界文学,仅仅因为托尔斯泰一人,俄罗斯文学就可以占有一席之地。诗歌有普希金,文评有果戈理。戏剧有斯坦尼拉夫斯基。这几个人就足以代表俄罗斯文学的成就了。

俄罗斯文学之妙,在于它混合了东西方文化。是任何一个国家所没有的,这是它的特征所在。列夫.托尔斯泰的伟大在于,他终结了一种创作方法。令世人绝望了。

于是,才有了海明威,只有另辟溪径,就是这样,文学的伟大作品都是逼迫出来的!

安娜,卡列尼娜原型是谁

是托尔斯泰邻近庄园的一个放荡的中年妇女安娜,最后因为受不了羞辱卧轨自杀了。本来托尔斯泰想写的是这件事,可是后来经过修改,安娜变成了小说中年轻,迷人的姑娘,一个追求爱情而不是像原型那样的贵妇人,反应了当时社会的惶恐,挣扎,矛盾。 不过,虽然作出了修改,但是文中的女主仍然用了安娜的名字和卧轨的结局。 还有一种说法是安娜的原型是普希金娜,不过可能性比较小。 很高兴可以帮您回答问题,谢谢。

安娜·卡列尼娜爱情悲剧的原因

首先,新旧交替的历史时期,动荡的社会和宗教及伦理道德摧毁了安娜的爱情,迫使她走上了毁灭之路。

其次,安娜的丈夫卡列宁利用婚姻和儿子束缚着安娜的感情,使她身心倍受折磨。

最后,安娜的情人伏伦斯基不能脱离所生活的环境和社会,对安娜感情淡化,万般无助的安娜最终走上了死亡之路。

总之,社会、卡列宁和伏伦斯基是造成安娜爱情悲剧的三个主要原因。

《安娜卡列尼娜》中的卡列宁到底哪里坏

卡列宁的人物形象并非是坏,他只是作者列夫托尔斯泰所塑造的一个代表落后保守势力的人物形象。纵观全书,卡列宁并未做一件坏事,他只是一架官僚机器,这个形象在官场上是正面的,卡列宁办事能力强、清廉、大公无私,从未有贪污腐败这样的行为;但在作品主题之一的婚姻爱情这一方面上,官僚机器卡列宁就像是丝毫没有感情一样,这就是他形象上的主要缺陷,他不会轻易表露自己的情感,对待自己的妻子和孩子总是冷冰冰的,像是处理公文一样,面对安娜的出轨,他所首先想到的是自己的面子,他容许安娜有情夫,但要求他们不能声张,不要影响到了自己的体面。但要说卡列宁对安娜没有一丝感情也是错的,二人朝夕相处了八年,做了八年夫妻,即使没有爱情,也是有亲情在里头的,而在安娜难产时,他从莫斯科赶回彼得堡,原谅安娜和弗龙斯基,也是他内心善良的本性的体现。

《安娜·卡列尼娜》之所以能够成为世界最伟大的文学巨著之一,其中一个重要原因就是“人性”写的好、写的深!人性是复杂和矛盾的,比如安娜对伏伦斯基既有爱也有恨,列文对他亲哥哥尼古拉既有同情也有厌恶,伏伦斯基对安娜既有迷恋也有厌倦,所以对于安娜的丈夫、既冷酷又绅士的卡列宁先生,真的很难用“好坏”这种简单的二元化思维去定义他。

卡列宁,父母早亡,由叔叔带大,通过勤奋学习和工作,成为了一名杰出的政治家,哪里坏了?作为丈夫,宽宏大量,即使妻子出轨,也能不计前嫌,给妻子留足颜面,哪里坏了?作为父亲,不在外面拈花惹草,尽量给儿子的一个安定的成长环境,哪里坏了?作为绅士,保持自己应有的气度和尊严,严于律己,不被外界乱七八糟的事情干扰自己的内心,哪里坏了?因此,想要说清楚卡列宁这个人物到底坏在哪里,的确是个困难的问题。但是,卡列宁绝不是没有坏的地方,具体我有以下几点看法:

一、如何判断一个人的好坏?一般来说,社会上存在一套比较固有的判断好坏的标准,比如骂人是坏,夸人是好;消极怠工是坏,努力工作是好......但是,当我们把视线转移到具体某个人身上,这套标准就未必准确了。比如:

一个长辈,嘴上骂得你非常难受,目的是激励你成器成才,能说这个长辈是坏人吗?

一个朋友,天天把你夸得心花怒放,目的是让你骄傲自满、得意忘形,能说这个朋友是好人吗?

一个销售,卖着五证不全的房子,消极怠工,能说这个销售是坏人吗?

一个销售,卖着五证不全的房子,努力工作,骗了一个又一个客户,能说这个销售是好人吗?

因此,我认为判断一个人的好坏,不能只看表面,而应该看“用心”。如果用心是好的,做事对得起心中良知,就算是好人;反之,做事对不起心中良知,就是坏人。接下来,就让我们按照这个标准来判断一下,卡列宁到底坏在哪里?

二、列宁坏在哪里?假装宽恕,满足私心。安娜出轨了,卡列宁宽恕妻子并非是真心诚意的,而是出于“维护自己的面子和尊严,不被出轨的妻子所拖累,不被社会所耻笑”的用心。这种用心显然是自私的、可耻的、猥琐的。在这种用心下,即使安娜愿意留下来跟卡列宁和好,他们两人之间的破镜真的能够重圆吗?恐怕卡列宁之后会继续冷淡她,并且会更加鄙视她!

纵观全文,卡列文绝对是一个高尚的君子,他坏的地方,唯有此一点而已。说到这里,可能有人会反对,觉得安娜是被卡列宁间接逼死的。所以,下面有必要再谈谈卡列宁好在哪里?

如何评价小说《安娜·卡列尼娜》

作为列夫·托尔斯泰里程碑式的传世三巨著之一,《安娜·卡列尼娜》无疑是一本非常成功且值得一读的作品。

托翁特有的交叉叙事构架、几乎纤毫毕现的心理描写、饱满立体的人物塑造和浓厚广阔的历史背景,都在这部作品里体现得淋漓尽致。

在大框架上,它描绘了一幅跨越莫斯科、彼得堡、乡间和国外,跨越十九世纪七八十年代的俄罗斯政界、社交界、农村和学术界的浮世绘;

在剧情上,它主要由两条既平行又相互联系的线索组成:

一条是安娜与卡列宁、伏伦斯基之间的家庭、婚姻和爱情的纠葛;

一条是列文与吉娣的爱情生活及列文进行的庄园改革。

通过借由他们情感、生活、思想的变迁来深入剖析十九世纪俄国贵族阶层的生活状况和精神面貌,并在一定程度上反映当时整个俄国从上到下民众的状态。

而我觉得最妙的是,这两条线还刚好对应了小说开头的第一句话:

“幸福的家庭都是相似的,而不幸的家庭各有各的不幸。”

列文与吉娣对应的是前者,而安娜与卡列宁和伏伦斯基对应的是不幸的后者。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号